许多年未有阅读素描的经历了,更遑论评价素描。眼下的状况是,不仅对我而言,即便是奉素描为基础的美术院校,也很少有人有兴趣讨论素描问题了。对此窘境,有些策展人心有不甘,他们于2020年策划了声势颇隆的“中国素描——现当代著名美术家作品邀请展”,想以此恢复素描的话题价值与相应地位。展览虽然开了,研讨会却因疫情而作罢,本想在研讨会上为素描抬抬轿子的想法,也落空了。孟夏时节的落寞中,机缘凑巧,有幸读到黄爱群多年创作的素描人物系列,总算找到了对素描评头论足的机会。初观其作,先是诧异,后是赞叹。诧异的是,在观念艺术、新媒体艺术日盛的当下,还有一位艺术家数年如一日默守着素描肖像创作;赞叹的是,多年未见到技艺如此精湛的素描作品了。不仅如此,让我心动的,还有作品上闪烁的、常人难以察觉的岁月精灵,它跳动的轨迹,分明地书写着一代人的记忆与理想,吟诵着被时间磨洗出的精神史诗,燃烧着至今未息的希冀与向往。

在我们所受的教育中,“素描是一切造型艺术的基础”向来被奉为金科玉律。当然,也有质疑者。改革开放初期,侗瘘先生就写文章建议中国画系废除素描教学。为此,他还与江丰先生打了一段笔墨官司。素描的功与过暂且不表,但有一个事实却是清楚的:通过素描这个简便的方式,中国艺术家不仅建立了以科学写实主义为轴心的观察与再现方式,而且还探索并解决了造型艺术中的一系列问题,比如形与神、虚与实、通与变的关系问题。私下以为,谈论这些问题,黄爱群的作品或许可作为样板。自吉林艺术学院接受正统的学院派教育开始,黄爱群就一直在寻求这些问题的破解之道。

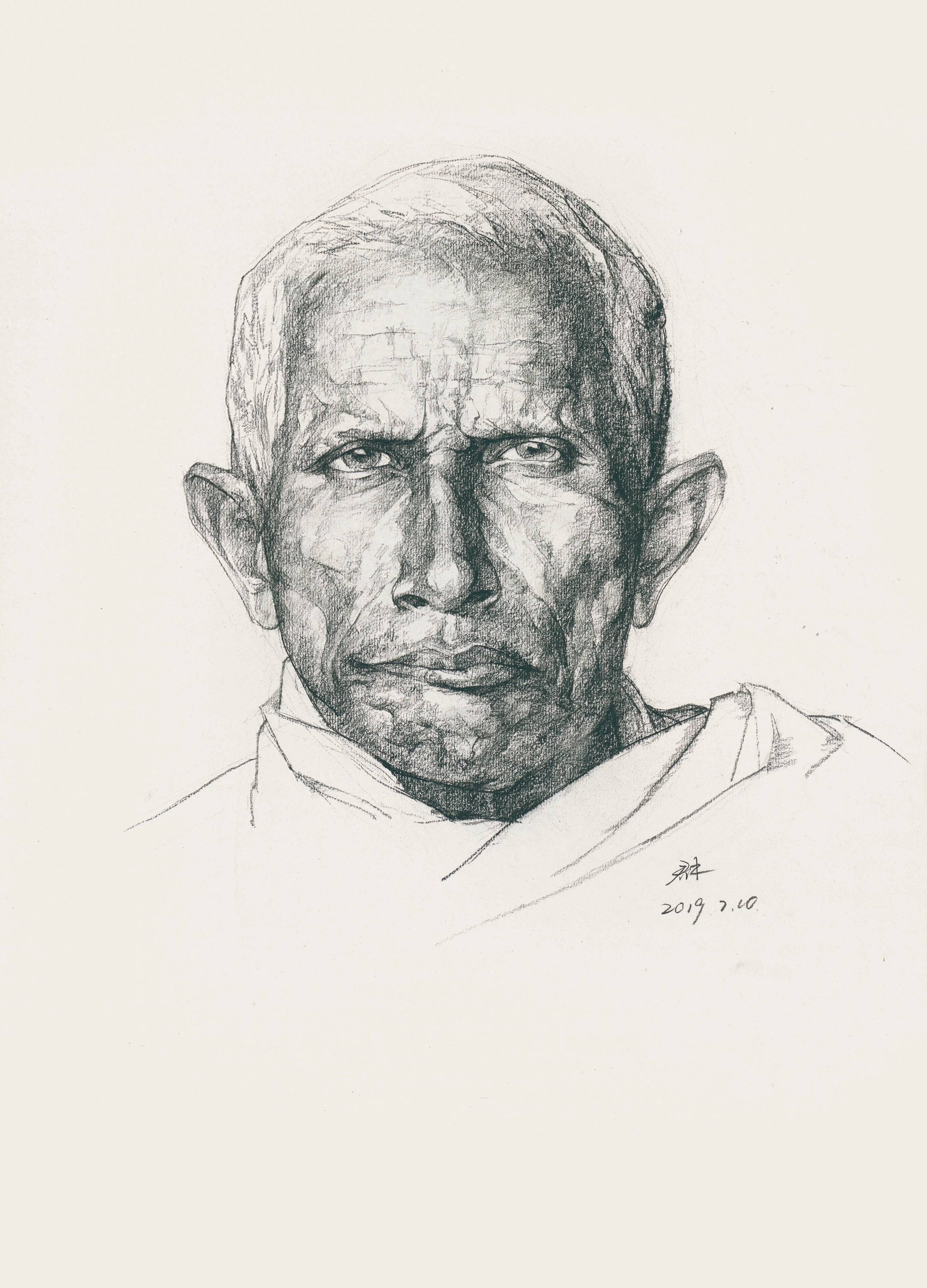

先来看“形”与“神”的问题。何谓“造型”?以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象即为造型。它以解剖学、光影学、透视学为方法构建,具有一定的拟真性。在造型问题上,中国艺术家多为“苦修派”,黄爱群亦然。其多年的坚守与作品的高产,盖源于此。另外,黄爱群也清楚地看到,学院派素描之所以饱受诟病,其原因在于它过度迷恋拟真性技术系统而忽略了“以形写神”之真义。黄爱群比同代人机智的地方在于,他所理解的“真”,并非拟真性的表象之真,而是精神性存在之真,即荆浩所说的“度物象而取其真”之真。它既是对象内在的精神气度与神韵,也是作者在机神初到状态中所赋予对象的主观判断。以这种“顿悟”为基础,黄爱群的素描人物成功地统摄了形与神、象与意,在“以神驭形”的过程中,将观察所得与心理感悟合为一体,成功地将画面形象提升至心象的高度,可谓兴至神会、形见神藏。

苦修+顿悟,是黄爱群处理“形”与“神”关系的不二法门。

黄爱群是一个务实派,长于写生、创作,而木讷于言谈。我们交谈甚少,但如果我所料不错的话,其作品生动的根源,除了他善于处理“形”与“神”的关系外,还有他对“虚”与“实”关系的卓越把握。清人蒋和有言:“其行间空白处,俱觉有味……大抵实处之妙,皆因虚处而生。”黄爱群的作品之所以读着舒服,在很大程度上,是虚与实、有与无的声息相通。实则虚之,虚则实之,布白之处亦意象浮动,这套中国画的美学旨趣,被黄爱群成功地挪用到素描人物的画面上了。

读黄爱群的作品,还让我想到了“通”与“变”的关系问题。“通”指的是绘画传统的继承,“变”则指绘画上的创新性。因素描是基础性绘画方式,很少人注意到它的个性与创新性特征,也无人以“通”与“变”的关系来判断它。我之所以提及此点,主要是黄爱群既能博通传统,总纲纪而摄契,又能在“贵今”的层面上自成风貌,通过创新而让个性成为画面的主导,以此超越平庸。黄爱群以为:平庸是一切艺术的死敌。

在我看来,黄爱群是一位手艺人,同时也是一位哲思者。如果说娴熟的手艺为画面提供了近乎完美的造型,那么,哲思则赋予造型以精神和韵致。在这两种力量的推动下,精微的调子、富有生气的明暗变化、细腻而自由的线条韵律与人物微妙的精神世界不可思议地交织在了一起,它为我们带来了一系列充满时代气息和心理自语的活泼 的个性,也构成了一个巨大的当代人物的精神谱系:阳光下磐石般的老人、惊奇地面向远方的眺望者、悠游逛街的大嫂们,国际友人的凝视、维吾尔族长者的睿智,还有那哈萨克族妙龄女郎的青春微笑……

素描会成为消亡的艺术吗?在柏林艺术学院、巴黎高等美术学院、罗马美术学院、列宾美术学院、苏里科夫美术学院,我得到了肯定的答案。站在这些美术学院的教室内,看着几近衰亡的素描体系,遥望着安格尔、列宾、苏里科夫远去的背影,不由得生出几分凄凉感。

然而,在黄爱群那里,我却得到了否定的答案。对黄爱群而言,素描是从灵魂深处生长出的艺术,通体发散出人所特有的灵韵。因而,只要人类存在,素描便会永生。

读黄爱群的作品,我坚信这样动人的情景永不会消失:一个艺术家,几支铅笔,一块画板,孤独地守望着芸芸众生——在遥远的、四季如春的海南。

(作者 华东师范大学美术学院院长、中国国家画院原副院长、著名美术理论家张晓凌)