周度

闻名的“中国侨都”——江门,温泉、碉楼、古驿道……文化底蕴十分丰厚。

笔者居住在江门,由于结缘于诗、书,略懂点皮毛,因而喜欢结交些诗、书“家”。忙时,各不理会;节假日时,一起聚聚,“嗨”一下近些时日的“奇闻逸趣”。

今年的“春节”,父亲的好友冯才基,海内外有名的书法家组“局”,邀请我们一家人去其工作室,庆节“喝酒”。大概下午四点钟左右,我们一家人就到了常安社区四楼的“冯才基工作室”。时间尚早,冯伯伯带我们参观了他应节而创作的对联及“书法”。我作为晚辈,一边欣常其满屋的书法作品,一边近距离聆听冯伯伯的“书法传奇”人生。

“老兵”在连队“苦练”书法

今年64岁的冯才基,出生于广东阳春春湾镇与恩平交界的深木田下村。虽自幼家境贫穷,但丝毫没有影响他对书法艺术的坚持。

18岁从军的冯才基,在连队历任战士、文书。由于酷爱书法,军事训练、学习之余,连队里废报纸就是练习书法的“专利”。有时,在没有报刊练习书法的时候,就在连队战士训练的沙堂,以手指在沙上反复练习书法;有时,在连队的操场,冯才基就以树干为笔,以水为墨,练习书法。因而,冯才基的书法在连队很有“名气”。

在服役期间,冯才基赶上了那一场南方的自卫还击战。拿笔的手,拿上钢枪冲上战场。冯才基说,看着身边的战友倒在战场,哭过,怕过,也担心过自己被“光荣”,“被”见不到亲人。但不管怎样,冲锋过后的休息之时,冯才基以书法的“演习”,治愈战友“牺牲”的“伤”。

战场归来,由于农村兵,冯才基没有享受“城市兵”工作安排的待遇,回到出生之地务农。冯才基说道:“那时候在家里务农挣工分,农闲时,就用竹杆在地上写书法。那时候,家里有一本族谱,虽然不认识那些字,就按族谱的字体,在地上一笔一划进行练习!”

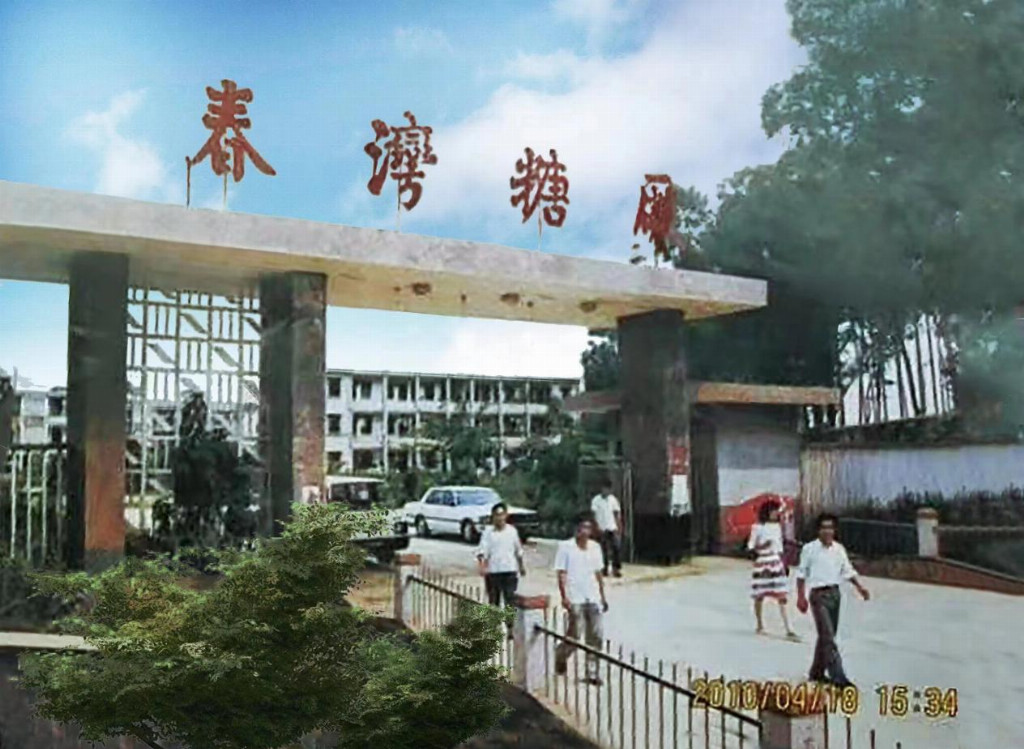

后来,阳春县春湾糖厂招工,由于冯才基在当地的书法“名气”,被糖厂“特招”。工厂大门“春湾糖厂”四字,是冯才基书法第一次的公开“露面”。自此,冯才基终于有了用武之地。练习练习再练习,“书法”成了冯才基的看家本领。

“春灣糖廠”,是冯才基25岁时所写

在阳春县春湾糖厂下岗的时候,冯才基仅以“一支笔”走“江湖”,最后选择以江门落地定居。

“茅龙笔”书法练成“茅龙最”

定居江门后,冯才基以江门特产茅龙笔这一国家非物质文化遗产,来练习书法。夏练酷暑,冬练三九,几十年来刻苦临池及创作,遍临古今名家名碑名帖,吸取各家精华,书法创作深受社会各界的喜爱。近二十年来,有大批书法作品远销日本、韩国、新加坡、美国、加拿大、台湾、香港、澳门等国家和地区。

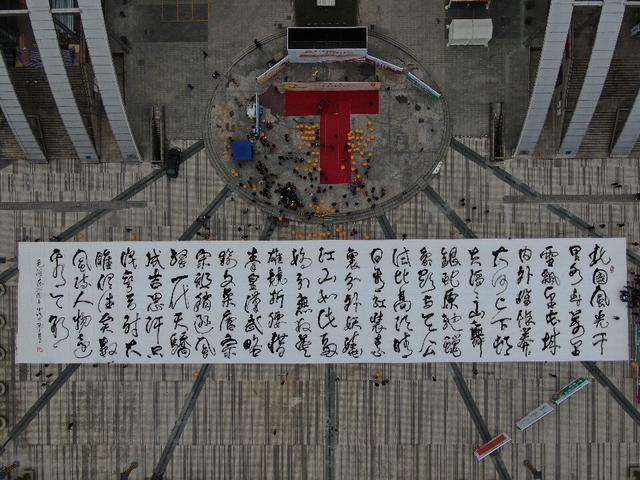

冯才基频以自豪地讲道:“那是2019年1月8日,我就是用茅龙笔,在江门华侨广场,以一支2米多长的茅龙笔,现场书写一幅巨达2000平方米的巨型书法《沁园春·雪》。《沁园春·雪》通篇114字,花费一个半小时才完成,全程共耗费墨水200多斤。”

冯才基以茅龙笔现场创作书法巨作《沁园春·雪》

冯才基喝了一口茶,继续激动地描述着他的骄傲:“茅龙书法巨作《沁园春·雪》,被新华社、人民日报、中央电视台、中青报、中新社、凤凰新闻、欧洲时报、环球时报、中国改革报、南方日报、广州日报、羊城晚报、南方都市报、新快报、民营经济报、江门日报、江门电视台、澳门日报、澳门华侨报、澳门商报、网易、腾讯、搜狐等20多家媒体到现场进行采访报道,同时还有广东电视台等100多家海内外媒体转载了本次挥毫活动。”据全网搜索,社会各界评价距今已有500多年历史的茅龙书法在冯才基手上“茅龙最”!

没有个性的艺术就等于没有灵魂

冯才基向我说实话。虽然自己习书法非常“优秀”,但辉煌的成就还是与在拜岭南派书法泰斗的广州美术学院麦华三为师,被收为入室弟子分不开。由于有了麦老的谆谆教导,才逐渐形成了冯才基自己的风格。

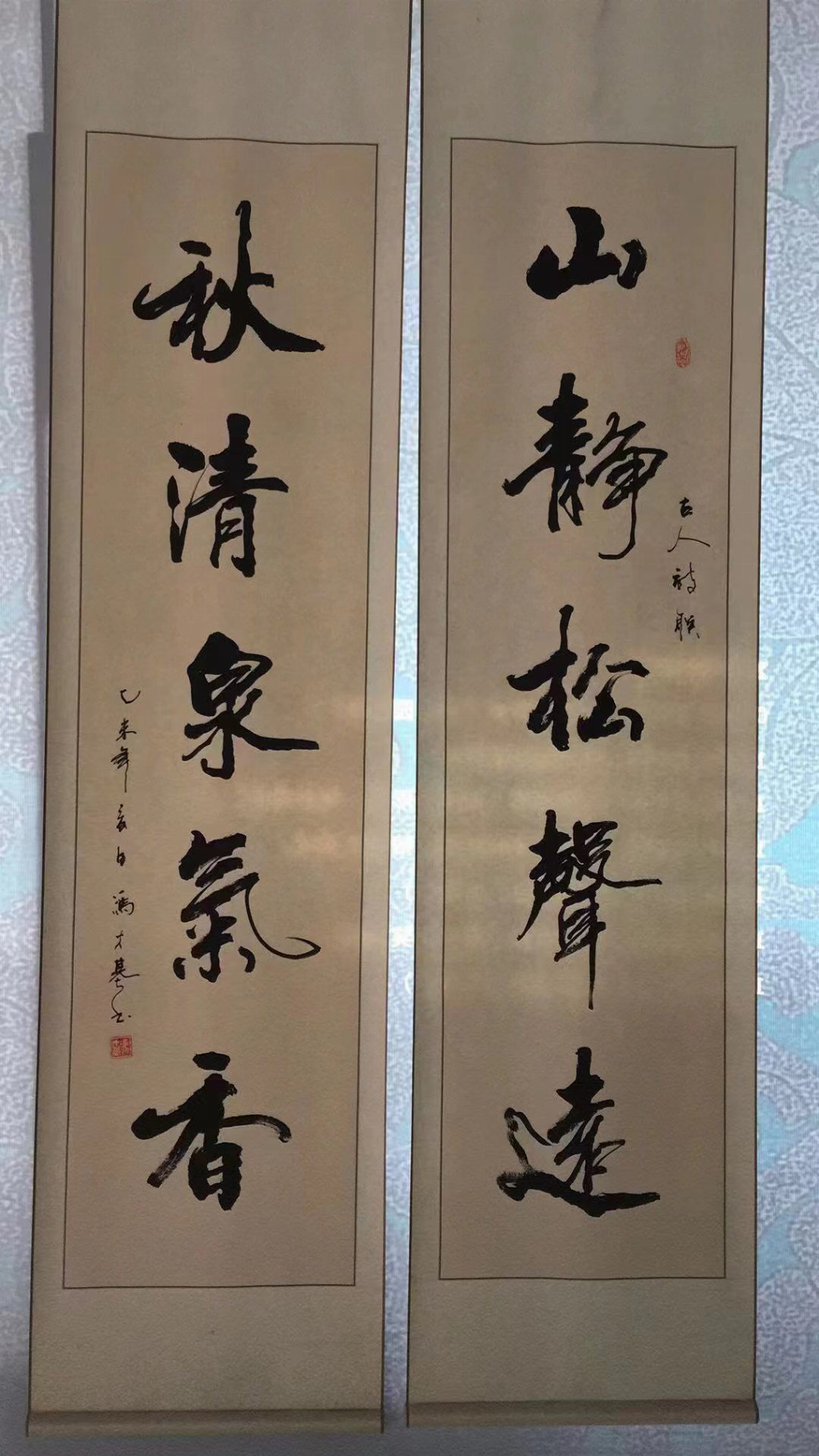

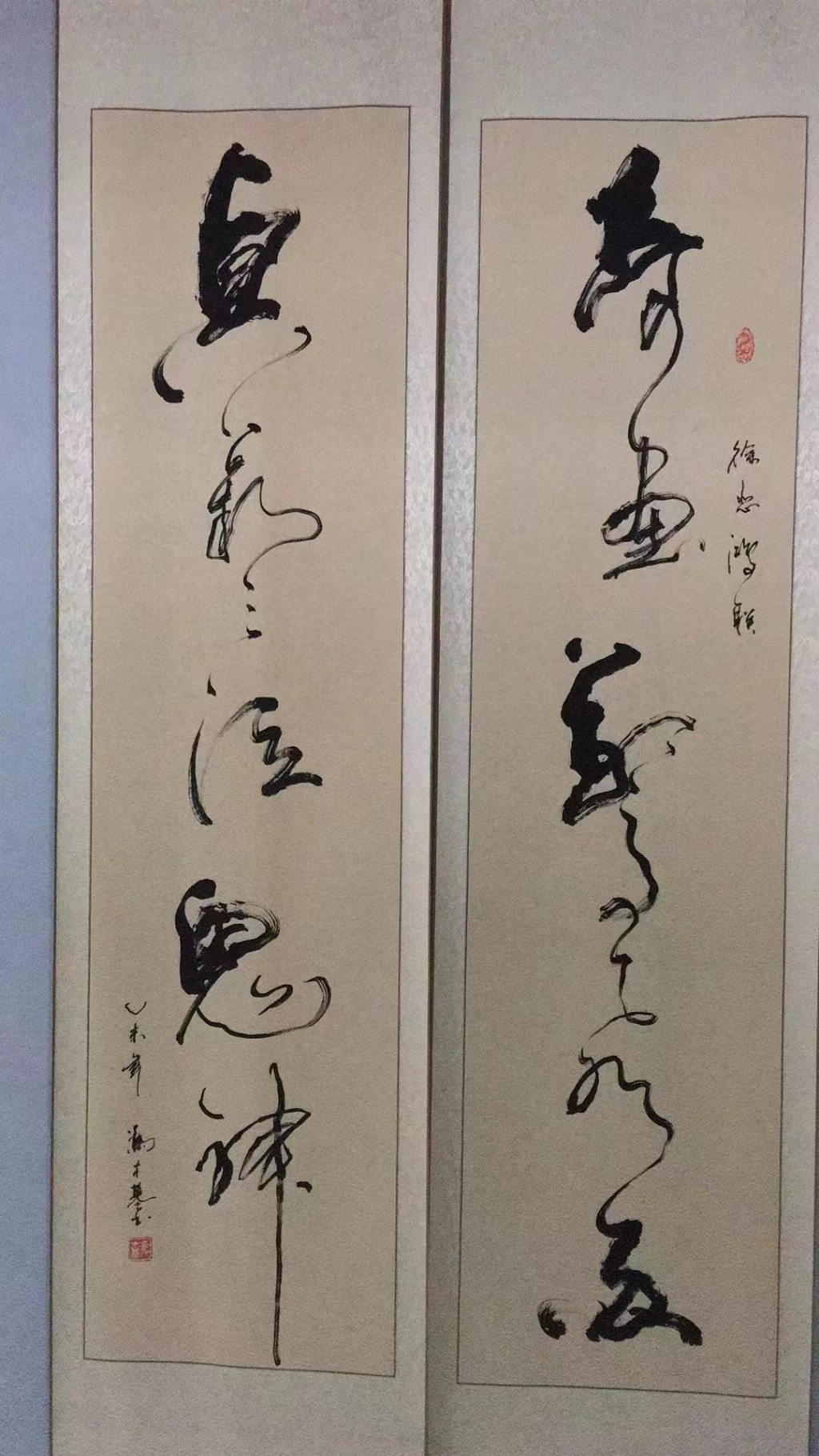

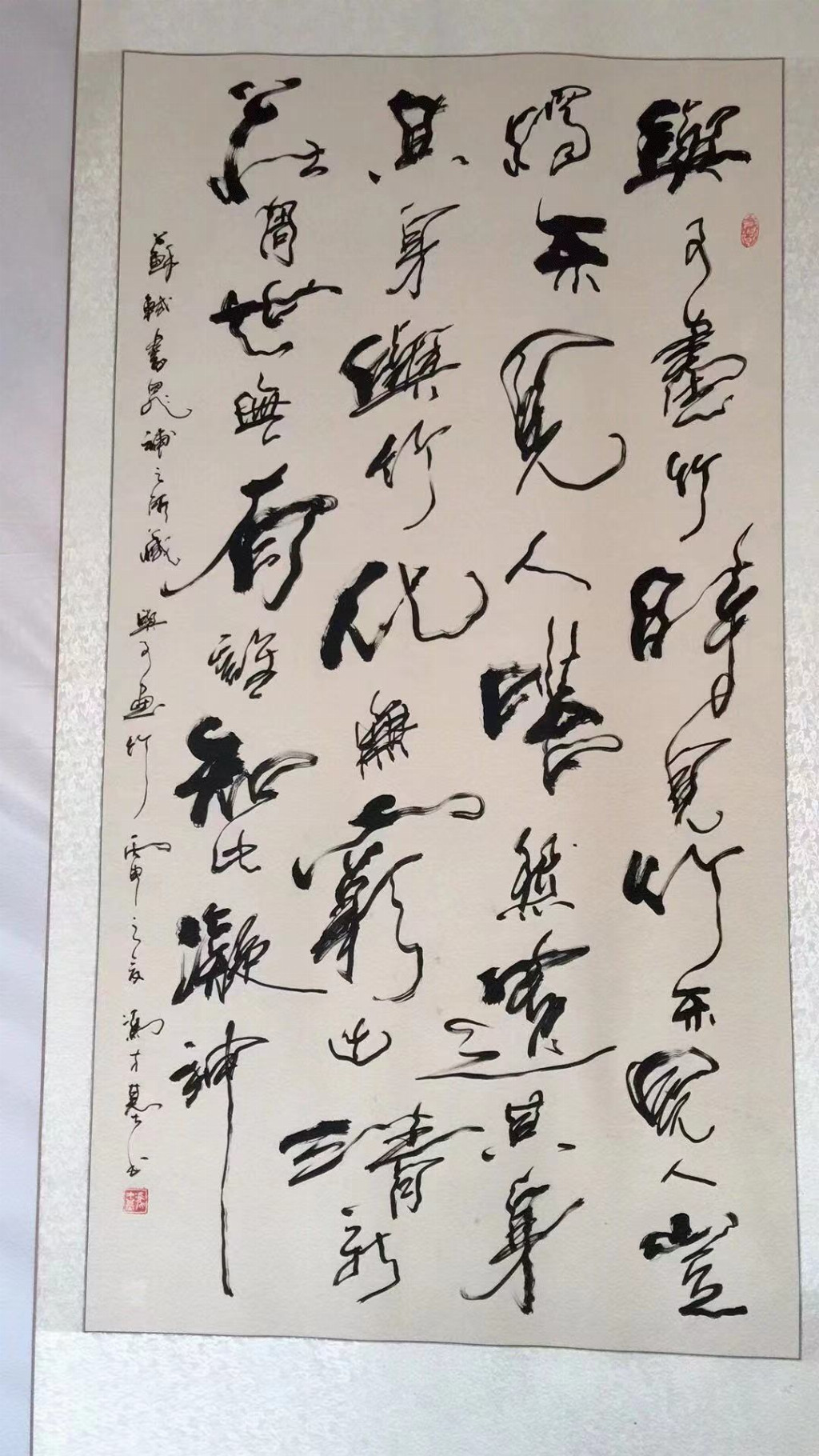

冯才基以广东江门白沙茅龙笔运用于楷、行、草、隶、篆各体创作,笔触苍涩,牵丝飞白相得益彰,笔画顿挫、拙重,个性鲜明,别具一格。冯才基的茅龙书法巨作《沁园春·雪》,是其书写刚劲有力,飞白流利,气势豪放,尽显力量之美的代表。

冯才基为美国足球协会主席而作

冯才基创作的书法作品摘抄

冯才基工作室一角

冯才基表示,如今只通过茅龙笔书写书法,是让更多的人熟悉江门茅龙笔文化,更好地将“传奇江门”故事传递出去。

冯才基书法创作频丰,也在传承发展江门本地传统文化,促进茅龙书法的推广交流方面在频有收获。

据广州日报2021年11月14日报道:“冯才基在江门地区设立了3个茅龙书法义务教育点,并计划在粵港澳大湾区设立12个茅龙书法义教点。茅龙书法义教点,让各界书法爱好者以及中小学生一边学习茅龙书法艺术,一边感受到岭南地区的深厚历史文化。”

周度简介

周度,男,现年22岁,广东省江门市人,现就读于广东财经大学中文系汉语言文学专业,大四。热爱中国传统哲学,爱好写作、人文纪实摄影及摄像。喜于新媒体文学创作,作品发表于全国各地;摄影作品曾获全国青年摄影比赛优秀作品奖。